包阅导读总结

1. 关键词:《翻转世界》、新技术、焦虑、色情行业、AI

2. 总结:本文推荐十年前出版的《翻转世界》一书,指出科技发展会带来焦虑,书中探讨新技术的冲击及影响,如色情行业对新技术的率先运用,人们对新科技的恐惧等,鼓励人们不要因新技术而焦虑,应看到其潜力。

3. 主要内容:

– 推荐《翻转世界》一书,作者尼克·比尔顿在《纽约时报》受数字媒体冲击时所著。

– 书中讲述色情行业常率先使用新技术,如早期电影街机的例子,与如今的短剧相似。

– 提到对新科技的恐惧并非AI时代独有,如过去对留声机、火车的担忧。

– 强调新技术带来跨越,如古腾堡印刷机的价值,以及人们对漫画书、电脑游戏的看法转变。

– 结尾引用作者的话,鼓励倾听对未来的看法,不要因新技术焦虑,应看到其潜力。

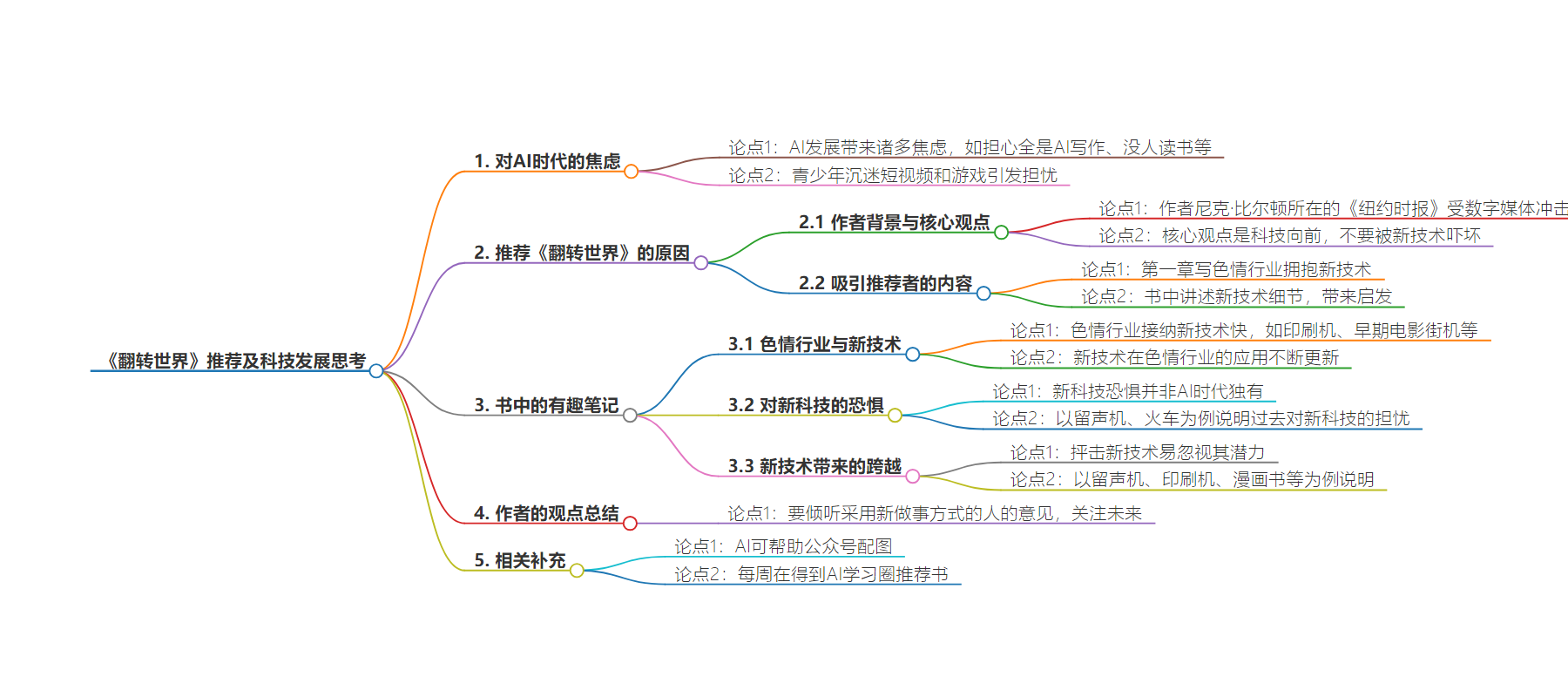

思维导图:

文章地址:https://mp.weixin.qq.com/s/-_ve-2yY0NHAAkp-rlXL6w

文章来源:mp.weixin.qq.com

作者:快刀青衣

发布时间:2024/7/29 1:18

语言:中文

总字数:3082字

预计阅读时间:13分钟

评分:88分

标签:AI技术,新技术焦虑,历史对比,技术接受,文化影响

以下为原文内容

本内容来源于用户推荐转载,旨在分享知识与观点,如有侵权请联系删除 联系邮箱 media@ilingban.com

现在全球AI新闻不断,似乎每天都有新产品、新技术层出不穷,很多时候会让我们陷入焦虑。

我不知道你有没有被下面的问题困扰过?

例如,AI这么能写,要是我们每天看的全是AI写的东西怎么办?

AI可以给一本书做总结了,天啊,是不是没有人读书了?

现在的青少年每天都刷短视频,他们的脑子肯定会坏掉的吧?

应该把电脑游戏禁掉,这帮孩子都不看书了?

……

除了这些问题之外,我给你读一下今天我要推荐的书里的一段话,看看你是否有共鸣。

这段话说,“如果科技的发展让你感到恶心、想吐,别担心,还有很多人跟你一样,这会让你不安,也会撼动你的安全感,让你内心深处的焦虑浮现出来。如果你的孩子看起来容易分心,如果他们在两天内读不完一整本书,或者看不完一个完整的电视节目,那并不是因为他们无法专注。”

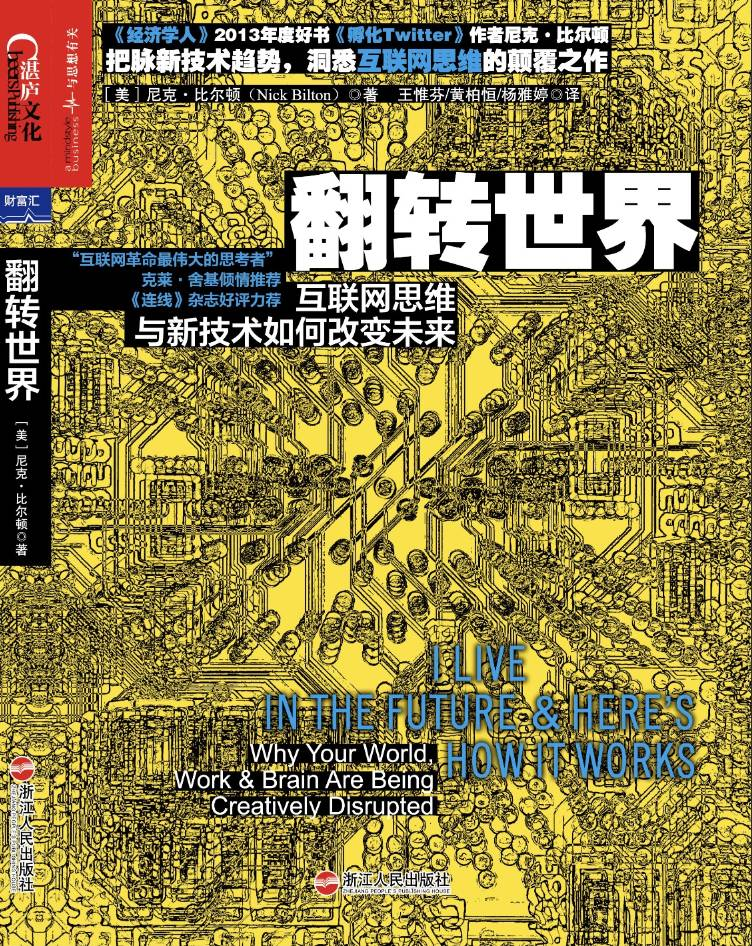

你可能觉得这段话里说的科技是AI,也可能是短视频。不过,这是十一年前出版的书,名字叫《翻转世界》,这并不是一本传统意义上的经典好书,不像《黑客与画家》那样经久不衰,甚至在豆瓣上的评分连七分都不到。

那我为什么要给你推荐这本书呢?我其实是深夜看完马亲王的新作《食南之徒》后,随意去翻了得到电子书侧边栏的推荐,然后也不知道算法用了什么样的规则,就把《翻转世界》这本书推给了我。不过我随手点开,只翻看了十几页,就决定要跟大家推荐它了。

原因很简单,第一原因是作者尼克·比尔顿在写这本书的时候,他所效力的《纽约时报》正面临数字媒体的冲击,实体报纸的销量大幅度下滑。从媒体行业到整个世界,都在被移动互联网等新技术冲击。他写这本书,核心是想告诉大家,那就是科技滚滚向前,我们不要被新技术的到来给吓坏了,因为整个科技史上,类似的事情发生过很多次。

第二原因是作者第一章写的全是色情行业是如何拥抱新技术的,作为一名技术爱好者,我特别单纯的被吸引住了。

所以,我今天推荐大家读读这本书,代入十几年前作者的视角,再对比一下现在我们身边已经司空见惯的技术,你可能就不会那么焦虑了,反而可以受到很多启发。书里讲了很多新技术来临时的有趣细节,从色情行业到古腾堡印刷机,我摘取五条特别有意思的笔记分享给你,更多内容也欢迎你去翻翻这本书。

第一条笔记是,作者用一个章节来跟踪色情行业与新技术的关系,他查了很多资料来印证,色情行业是接纳新技术最快的行业。

例如,大家在看很多科技史的时候,都会说当欧洲有了印刷机之后,《圣经》就变成了通俗读物。不过,作者提到,印刷版《圣经》的竞争对象压根不是手写版的《圣经》,反而是那些描绘性爱姿势的版画。

16世纪的法国作家拉伯雷曾经炫耀,自己描写性爱的书两个月的销量就可以超过《圣经》几年的销量。不过可惜的是,这个数据没法验证真实性。

还有一个例子是,当早期的电影街机孕育出来的时候,一台电影街机只能容纳一个人观看,只要投入一枚硬币,就可以观看一段女人脱衣服的模糊片段。从现在的眼光来看,这些片段的尺度相当保守,而且只持续几分钟,但是它们的诱人程度,足以让观众继续投币看剩下的,这些观众在不知不觉中就会付钱看10到12幕的早期电影。

这是在一百多年前,但是当你听完这段描述的时候,不知道你会不会想到现在火爆的短剧。用钩子勾着我们看完一段又一段的三分钟短剧,其实也不是创新,只是在复刻当年的电影街机而已。

接下来,从录像机到付费电话,再到最早期的网站,你会发现新的科技往往会在色情行业先使用起来。其实放到现在也一样,色情网站的AI换脸、VR视频都已经玩得纯熟无比,另外一些色情明星已经在用自己的AI数字人,在Onlyfans网站上,为粉丝们提供在线聊天服务了。

第二条笔记是对新科技的恐惧,并非AI时代才有的产物,而是一向被认为具有威胁性。人们担心,新科技会把此刻的美好生活全部毁掉,会摧毁我们的社交关系、毒害我们的语言文化和礼仪,同时还会毁掉我们的下一代。

比如1877年的《纽约时报》,在看到留声机的时候,专门写文章说,以后这个留声机会让大家不再去现场听演讲,也不会再有人看书了。因为只要一个熟练的朗诵者把一本小说录下来,我们就可以毫不费力地听到,还有谁会去阅读呢?未来的小孩子也有福了,有了这个机器,他就不用再学习字母怎么拼写了。

再比如,当火车刚开始出现的时候,有一大批当时最著名的科学家和医生,都发表文章表达对火车的担忧。当时的科学家普遍认为,如果人类以每小时超过30千米的速度旅行,就会窒息。而医生也会把一些疾病归咎到火车的身上,比如有“铁路恐惧症”和“铁路脊椎异常”等症状。

作者列举了一个个在新技术诞生时啼笑皆非的史料,至少让我知道了现阶段我们对AI的很多讨论和设想,可能过五年再回头看的时候,我会惊讶于自己此刻的愚蠢。

第三条笔记是关于新技术带来的跨越的。因为抨击新技术容易抓人眼球,但是也很容易让我们看不到新技术的巨大潜力。因为人性总是倾向于相信,我们现在所知道和经历的一切才是最好的,也应该是未来运作的方式。

所以,在留声机刚出现时,当时的批评者只担心会取代音乐和阅读,却无法察觉正是这些科技让更多人爱上了音乐,从而发展出了录音带、能下载的数字音乐,才有了全球范围的粉丝群,以至于现在我们才能看到,泰勒·斯威夫特能在全球各地的体育场举办座无虚席的演唱会。

现在我们都知道,古腾堡印刷机有巨大的价值,不过1452年它刚被发明的时候,并没有引起轰动。但是你从一组数据就能看出印刷机的价值,1424年欧洲最大的图书馆就是英国的剑桥大学,那里有手工制作的122本书。再过五十年,这个数量达到了330本。而现在呢?剑桥大学有700多万本书。

印刷机距今已经几百年时间了。不过就在70年前,漫画书,还背负着一个戕害年轻人的恶名,甚至1954年,当时还举办过一场指控漫画产业的听证会,精神病专家魏特汉当时作证说:“在很多少年犯罪的案例中,漫画书都是重要的促成因素,与漫画产业的邪恶相比,希特勒都是小巫见大巫。”

后来,被攻击的对象又变成了电脑游戏。在这个方面,都不用举书里的例子,我90年代末上高中时,经常会去当时的电脑室打游戏,例如红警、帝国时代、极品飞车啥的。因为是小城市,所以经常会出门碰到同学的父母,他们都会用超级警惕的眼光看着我,仿佛在跟我说,离他们的孩子远一点。

作者说,当我们采用一种新的做事方式时,必须放弃自己习惯且感到自在的老方式,这种转变通常会伴随特有的焦虑。这是人类一直以来会有的样子,并不是到今天AI技术时代才有的。

类似的精彩例子,书里还有很多,特别是书里也有不少站在2013年看未来世界的设想。看的时候我感觉就像穿越一般,你会看到当时作者的不少设想,现在已经变成了现实。

最后,我特别喜欢作者在结尾时写的一段话,原话是这样的:“闲坐一旁,忽视你公司里不再购买激光唱片或者报纸、取消了有线电视、开始打电子游戏而不阅读书籍的员工,或是禁止他们发表意见,并不能解决问题。这些人正在试图告诉你,未来的样子和它运作的方式。听不听随你。”

这句话是啥意思呢?我读到这里时,想到的第一个画面就是那爹味儿十足的中年人,对年轻人说:“想当年……听我的,我是过来人……”我经常会暗暗的提醒自己,别人没让你过来的时候,千万不要过来。

其实,面对AI也是一样,未来已经到来。过去已经不会回来了。

———

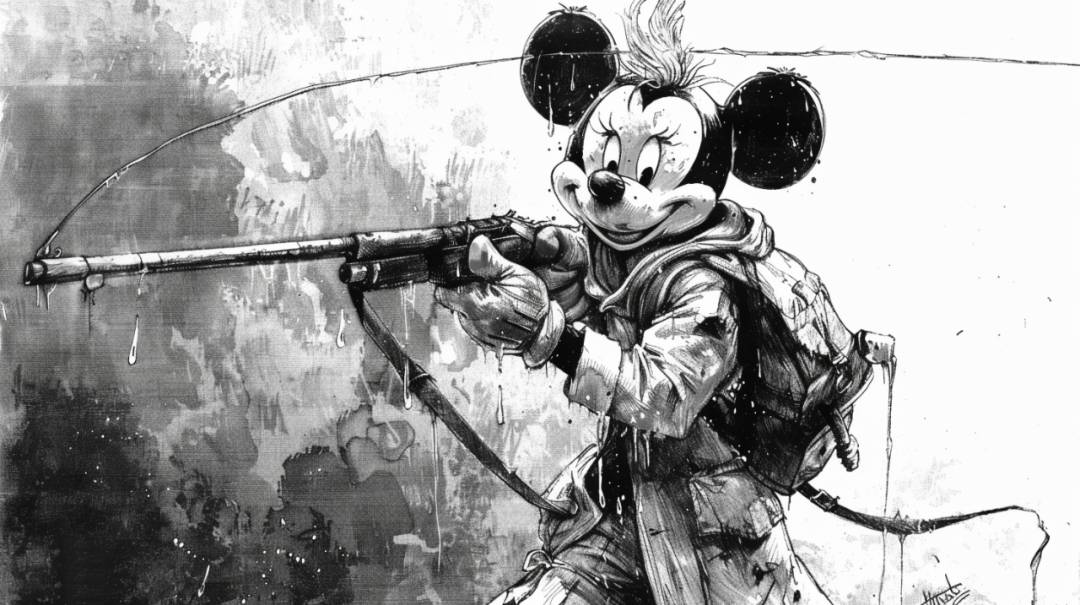

这几张图都是 AI 画的,我就说了句想要一张“残暴的拿武器的米奇”,至少在帮助公众号作者配图方面,AI 是可以帮大忙的。要知道以前我选一张配图的时间,都比我写篇文章的时间长了。

———-

我每周会在得到 AI 学习圈里推荐一本书,都是我看过的,给我带来启发的书。有跟 AI 强相关的,有一些是给我启发的。我把书单附在下面,可以去各个网店买实体书,也可以直接在得到电子书里看。