包阅导读总结

1. 关键词:德国、电车、汽车供应商、破产、转型

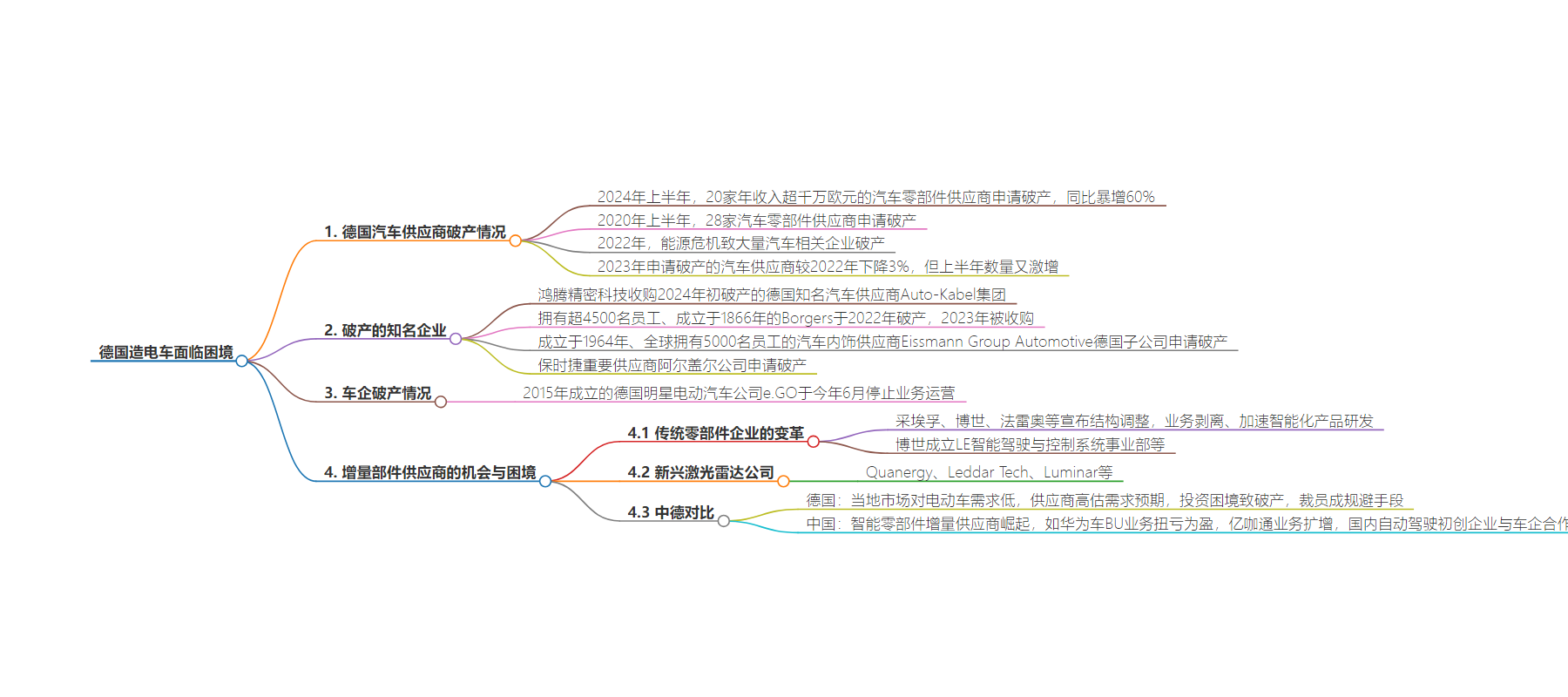

2. 总结:德国新能源汽车产业面临困境,汽车供应商成批破产,大量工作岗位面临风险,未来或大幅裁员。在转型中,智能汽车增量部件供应商有机会,但德国市场需求低致供应商陷入困境,相比之下中国供应商表现出色。

3. 主要内容:

– 德国新能源汽车产业现状

– 新兴汽车供应商排队破产,2024年上半年20家年收入超千万欧元的供应商申请破产,同比暴增60%。

– 大量工作岗位面临风险,未来5年或将大幅裁员,如采埃孚计划裁员约1.4万人。

– 汽车供应商破产情况

– 近几年处境堪忧,2020年上半年28家破产,2022年受能源危机影响更多企业破产。

– 不少百年老牌企业破产,如Auto-Kabel、Borgers等,破产原因包括成本上升、经济衰退等。

– 车企e.GO也因多种因素停止业务运营。

– 增量部件供应商的机会

– 行业转型带来供应链结构变革,软件成核心零部件产品。

– 传统供应商变革,如博世等。

– 德国供应商因市场需求低破产,裁员规避,而中国供应商异军突起,如华为车BU、亿咖通等。

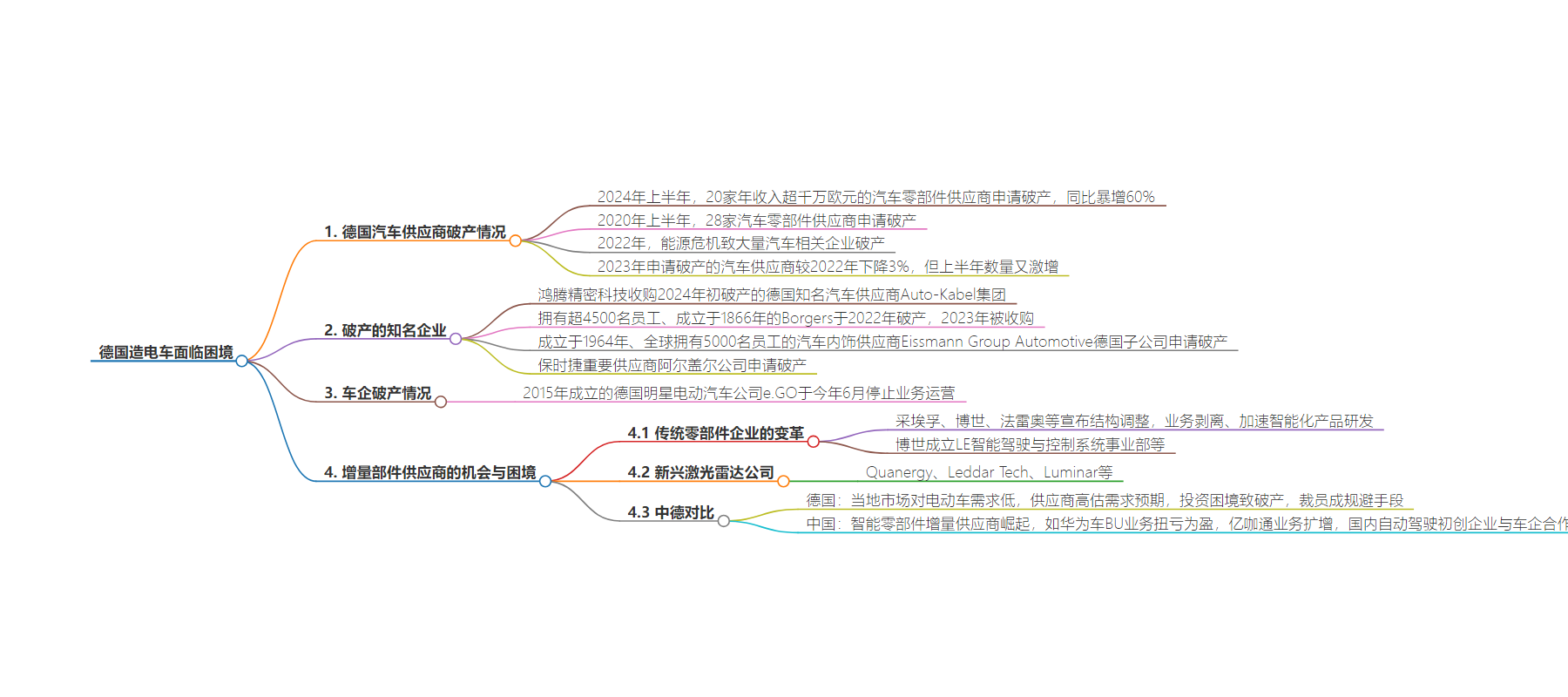

思维导图:

文章地址:https://mp.weixin.qq.com/s/jDlJk0NYXZx2Qya83w3rXA

文章来源:mp.weixin.qq.com

作者:王磊

发布时间:2024/8/2 10:12

语言:中文

总字数:3300字

预计阅读时间:14分钟

评分:82分

标签:新能源汽车,德国汽车产业,供应链危机,电动化转型,智能汽车零部件

以下为原文内容

本内容来源于用户推荐转载,旨在分享知识与观点,如有侵权请联系删除 联系邮箱 media@ilingban.com

德国造电车的路,快被堵死了

这不是夸大其词,德国的新兴汽车供应商正排着队破产。

根据德国知名咨询公司Falkensteg公布的消息,2024年上半年,德国有高达20家年收入超过1000万欧元(约合7872万美元)的汽车零部件供应商申请破产,这一数字相比于去年同比暴增60%。

此外,德国企业咨询公司Horváth,在今年第二季度还对91位行业领导者进行了走访调查,其中有一半是来自汽车制造行业。这些汽车行业的领头人物在接受采访时,在一个问题上的看法高度统一:

德国汽车行业的大量工作岗位正面临风险,未来5年将会大幅裁员。

就在最近,德国零部件巨头采埃孚,也宣布了一项重大战略调整,计划在未来几年内裁员约1.4万人,相当于采埃孚德国所有工作岗位的四分之一。

众所周知,德国是汽车的故乡,BBA就是闪亮的金字招牌,但面对新能源转型,这个老牌的汽车工业国,开始出现颓势了。

今年上半年,有20家年收入超千万欧元的企业破产,但这一数字还远不是巅峰。

2020年上半年,有28家汽车零部件供应商申请破产,总共有超过一万个工作岗位受到破产影响,当然,当时处于疫情期间,现实情况导致大规模企业破产。

到了2022年,能源危机又让德国制造业雪上加霜,大量汽车行业相关企业破产。2023年,德国在能源价格附加费、通胀补偿以及供应商在通胀相关价格调整方面有所让步,但情况仍不乐观。

2023年申请破产的汽车供应商,较2022年下降了3%。在今年上半年,数量又激增,去年同期为12家,今年就涨到了20家。

至于为什么用年收入超过1000万欧元为统计标准,是因为这些企业基本算是德国中型供应链企业,家底相对厚实,没那么容易关停,更能展示出目前汽车供应链的行业状况。

但事实上,关停的可不仅仅是这些中型体量的供应商,其中不乏有上百年历史的老牌企业。

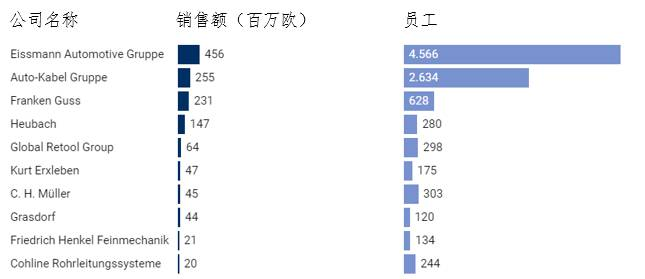

鸿海集团旗下的鸿腾精密科技公司,在7月11日正式宣布其车用事业部FIT Voltaira Group将以7250万欧元的价格,战略性地收购德国知名汽车供应商Auto-Kabel集团,而这家公司在2024年初在德国申请破产。

作为汽车行业纺织覆盖物和减震器的主要生产商之一Borgers,曾为宝马、奔驰、大众等汽车品牌提供内饰材料,还拥有超4500名员工,成立于1866年,不过在2022年,经营了156年后申请破产。

后来在2023年4月以1.17亿欧元的价格被瑞士竞争对手欧拓Autoneum收购,给出的破产理由是,自2018财年以来“集团经济形势持续紧张”。

成立于1964年,全球拥有5000名员工的汽车内饰供应商Eissmann Group Automotive,其德国子公司不久前也申请破产,超过1000名员工受到了影响。破产原因是无法抵消经济衰退、能源和材料成本上升以及利率上升所带来负面影响。

除此之外,保时捷的一个重要供应商阿尔盖尔公司(Allgaier)也申请了破产,其拥有员工大约1700人,在当地家喻户晓,是汽车钣金成型领域知名供应商,同时也活跃于机床、工具制造等领域,是当地经济的支柱企业。

关于这家公司破产的原因,阿尔盖尔公司前财务部门经理约瑟夫称,德国本地成本太高,材料成本或人力成本越来越高,已经无法支撑公司的业务正向发展。

而且,他认为未来10年到15年,会有越来越多的企业离开德国。

不仅如此,在市场环境整体萎缩的情况下,没有人能独善其身,不单单是供应商,车企也扛不住。

今年6月份,成立于2015年,被德国视为汽车工业新典型的明星电动汽车公司 e.GO 正式停止业务运营,此前该公司已申请启动破产重组程序。

而e.GO 发言人也解释了破产的原因:“由于电动汽车行业的不利发展叠加资本市场动荡,公司缺乏继续融资的能力,最近行业其他参与者的处境又加剧了这种局面。”

换句话说,因为不光是其自身造血能力的不足,海外电车需求的低迷,再加上汽车供应链的动荡,种种因素下最终以破产收场。

面对这场电气化浪潮,德国这个老牌汽车工业国家,似乎开始使不上劲了。

伴随着汽车行业加速向电动化、智能化等方向转型,汽车行业的供应链结构正经历着深刻变革,软件也成为越来越重要的核心零部件产品。

越来越多的传统零部件,新能源车用不上了,这也意味着传统业务将会受到影响,甚至面临淘汰。

行业调整,零部件企业也要随之变革,比如采埃孚、博世、法雷奥等均宣布结构调整,业务剥离、加速智能化产品研发。

不少新晋选手也把电动化被视为变革性的机会,为了区别这些传统供应商,还出现了一个新的类别:智能汽车增量部件供应商。

这里的“增量”,指的是为了汽车的电动化、网联化、智能化提供服务的部件,这些增量部件供应商有很多种,有负责智能驾驶的,还有智能座舱的。

比如博世成立LE 智能驾驶与控制系统事业部,将横跨各域的域控制集中在一起;还把新能源板块集中组成一个事业部,一个很大的变化是,对汽车与智能交通技术业务进行调整和重组,并正式命名为“智能出行集团”。

除此之外,随着自动驾驶赛道愈发火热,激光雷达也成为产业链的重要一环,不少初创的激光雷达公司横空出世,比如Quanergy、Leddar Tech以及Luminar等。

还有不少车企会直接收购或者成立这类智能汽车增量部件供应商,Stellantis为了研发自动驾驶技术,此前就收购了激光雷达初创公司SteerLight股份。

不过在不少德国资本看来,曾经“变革性”的机会已经成为一个“投资陷阱”。

导致这些供应商纷纷破产最重要的因素,就是当地市场对电动车的需求太低了。

不少供应商都高估了德国电动汽车的需求预期,本土供应商本希望用转型带来增长机会,但陷入投资困境,还不能弥补需求下降所带来的损失。

换句话说,追加的投资正在变成越来越大的“包袱”,为了防止破产,减少支出亏损,裁员就成了最好规避破产的手段。

比如,博世集团计划在德国两家生产变速器的工厂,计划2026年底前在软件和电子部门裁员约1200人,其中950人在德国;采埃孚也打算到2038年在德国裁员1.4万人,大陆集团也于不久前启动了规模为7150人的裁员计划。

和德国相比,中国的智能零部件增量供应商开始异军突起。

最典型的例子就是华为的车BU业务,最初定位就是智能网联汽车增量部件供应商,向主机厂提供智能驾驶、鸿蒙座舱等产品解决方案。

今年7月初有消息称,华为智能汽车解决方案BU在2024年的收入达到100亿元,正从亏损逐步走向盈利。

作为对比,华为车BU 2022年和2023年的年度收入分别为21亿和47亿元,这意味着,华为车BU今年上半年的业绩就已经超过去两年的总和。

而且在此前的中国电动汽车百人会论坛上,华为终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东曾表示,华为车BU以前一年亏100亿元,后来亏80亿元,去年亏了60亿元,今年大概能够实现扭亏为盈。

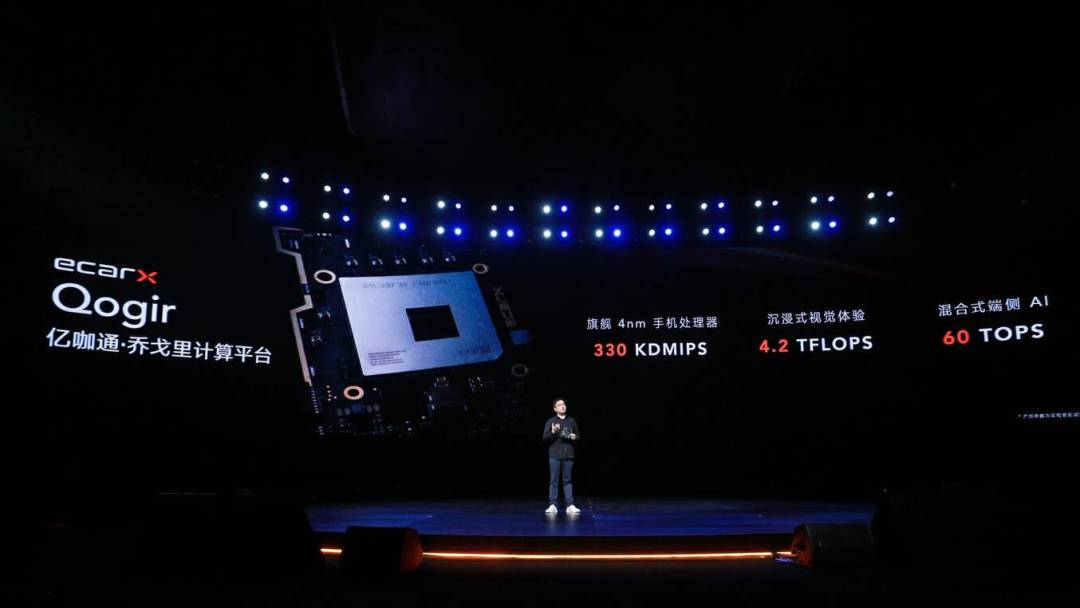

除此之外,国内不少大放异彩的都是新兴供应商,比如2016年成立的亿咖通,成为中国第一家赴美上市的中国车企的技术公司。

其成立之初,亿咖通为吉利不同车型提供定制化的车机系统,就像是曾经的爱信之于丰田。

不过随着汽车产业的变革,亿咖通的业务范围已经扩增,针对汽车智能化出行提供核心软硬件解决方案,包括车载信息娱乐系统,数字智能座舱,车载芯片模组解决方案以及整合软件栈。

这也意味着,如今的亿咖通身具两重身份,既是作为Tier 1服务整车厂,提供软硬件的整套解决方案,又是服务Tier 1的供应商,供应国内的OEM品牌。

还有一些国内自动驾驶初创企业,开始和车企深度绑定合作,或者将旗下智驾研发部门独立剥离,成立下属子公司,比如小马智行、毫末智行、Momenta等。

比如Momenta与上汽的智己深度绑定,毫末智行和长城汽车则是若即若离,前者既服务于长城,也开始谋取其他车企订单。

可以看到,在这场变革中,永远也不缺乏机会,但机会也需要天时地利。

预览时标签不可点

![]()

微信扫一扫

关注该公众号

![]()

微信扫一扫

使用小程序

:,。视频小程序赞,轻点两下取消赞在看,轻点两下取消在看分享收藏